Le 2 janvier 2024

Cet article fait partie d’une série sur l’état de nos rivières, à lire dans l’ordre que tu veux.

Si tu lis assidûment Le Fourmilier, tu sais maintenant que la France compte 500.000 km de cours d’eau.

Pour exploiter cette eau, nous avons construit des milliers d’ouvrages (ponts, barrages, détournements, captations). Ceux-ci constituent également autant d’obstacles au fonctionnement naturel des rivières.

Essayons en 5 minutes d’en comprendre les impacts, et quelles solutions on peut apporter.

On va approfondir, mais avant ça : un point rapide sur la biodiversité.

Du point de vue de la biodiversité, un cours d’eau, ça fonctionne dans les deux sens :

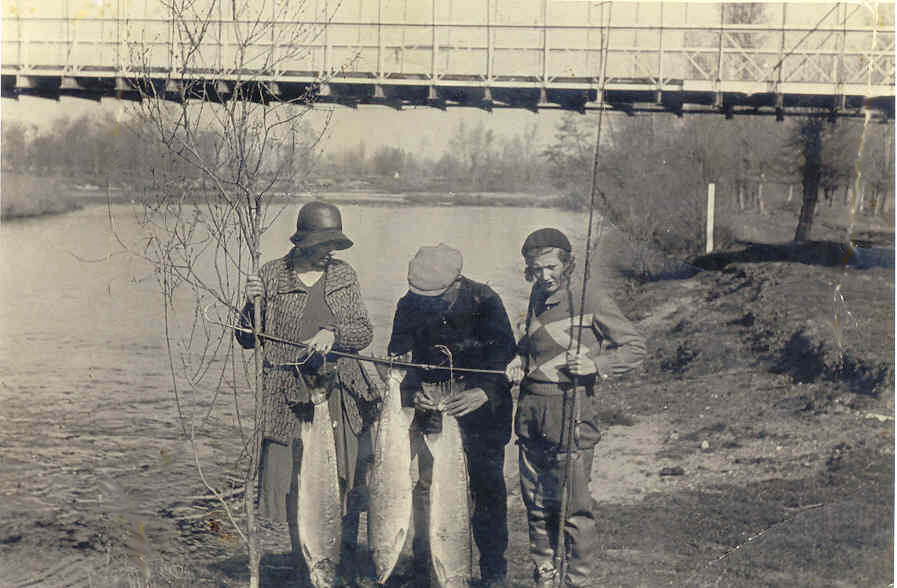

Saumons migrateurs pêchés dans l'Allier à des centaines de kilomètres de l'Océan. On estime que leurs effectifs ont été divisés par 5 depuis les années 1970.

Tout obstacle entrave ce fonctionnement. C’est pourquoi l’Office Français de la Biodiversité (OFB) les a recensés en détail. Le Fourmilier a traîné ses pattes dans cette base de données pour en tirer quelques graphiques.

Regardons déjà leur taille.

Si on compte plus de 600 immenses ouvrages (> 10 mètres de haut), la plupart sont des aménagements très petits (moins d'un mètre).

En déclinant selon le type d'ouvrage, on voit que l'immense majorité des obstacles sont des "seuils" de taille modeste, c'est à dire des petites chutes brusques.

On en compte plusieurs dizaines de milliers.

On en compte plusieurs dizaines de milliers.

Les grands ouvrages (>10 mètres) sont quasiment tous des barrages.

On en compte environ 500.

On en compte environ 500.

Les buses sont de petits conduits cylindriques qui servent à contenir un ruisseau sous une route par exemple.

Enfin, les obstacles liés à des ponts sont surtout des radiers, c'est à dire des plateformes maçonnées sur lesquelles repose l'ouvrage.

On voit que cela peut créer un petit saut.

On voit que cela peut créer un petit saut.

Mettez-vous à la place d’un saumon, qui vient de passer plusieurs années dans l’océan, et qui veut remonter son cours d’eau de naissance pour s’y reproduire : quelle que soit la taille de l’obstacle, même si c’est un petit seuil, il peut suffire à condamner votre descendance. Sur un parcours en rivière avec 10 obstacles, seuls 3% des poissons atteignent leur lieu de reproduction.

Ce qui nous mène à la question cruciale…

L’OFB a consigné la raison d’être de chaque obstacle, ce qui nous permet de tracer le graphique suivant. Attention, c’est un peu compliqué mais on va l’expliquer pas à pas.

Sur la gauche, on retrouve nos différents types d'obstacles. Sur la droite, on voit l'usage de chaque aménagement : transport, agriculture, énergie, stabilisation, loisirs. Fais défiler, on va explorer le graphe !

Premier constat : comme ils permettent de maîtriser la force et la direction du courant, les seuils répondent à tous les usages. Mais pour une grosse part d'entre eux, on n'est plus en mesure de déterminer leur utilité (certains datent du Moyen-Âge !).

Les barrages ne servent pas qu'à faire de l'électricité. Ils permettent également d'aménager des plans d'eau pour l'élevage et l'irrigation, ou pour faire des bases de loisirs.

Enfin, les radiers de pont et les buses servent essentiellement à répondre à des problématiques de transport.

Ces ouvrages nous rendent donc de nombreux services, mais quasiment la moitié n’a plus d’utilité identifiée.

On va pouvoir parler solutions, mais avant ça, regardons géographiquement où tout cela se trouve.

Parmi les activités qui produisent des obstacles sur les rivières, celle qui est la plus inégalement répartie sur le territoire est sans conteste l’hydroélectricité. Traçons une carte pour visualiser les 5500 obstacles qui lui sont rattachés.

Cette carte nous montre où l'on produit de l'hydroélectricité en France Fais défiler.

Avec un débit de 1700 m³/s, le Rhône est le fleuve le plus puissant de France : on y a construit 18 grands barrages hydroélectriques entre le lac Léman et la Méditerranée.

Même histoire sur le Rhin, à la frontière allemande.

On visualise enfin la multitude de petits ouvrages qui jalonnent les petits cours d'eau des Pyrénées (qu'on appelle des gaves), où le dénivelé permet de collecter plus d'énergie.

Parmi ces constructions, les 500 très grands barrages sont les plus néfastes pour la biodiversité. Rien ne peut passer, dans les deux sens : ni les sédiments, ni les poissons.

Pour se faire une idée, les 18 barrages sur le Rhône ont divisé par 5 la quantité de sédiments parvenant à la mer. Cela affecte directement la vie marine. Par exemple, le grand barrage d’Assouan en Egypte a eu comme conséquence l’effondrement du nombre de sardines dans le delta du Nil, 1000km plus loin…

La première solution consiste à effacer les très nombreux obstacles inutiles dont nous avons parlé plus haut. L’Agence de l’eau de ta région prend en charge à 100% ce genre de travaux si ta commune la contacte.

Effacement d'un seuil à Panazol (Haute-Vienne)

Deuxième solution : questionner nos différents usages. Avec le dérèglement climatique, il sera difficile de se passer de barrages hydroélectriques (qui produisent une électricité décarbonée), ni des ouvrages qui régulent les crues des fleuves (en Bourgogne, plusieurs retenues d’eau protègent Paris “de loin”).

Ceci étant dit, l’agriculture induit de très nombreux obstacles sur les rivières car certaines plantes requièrent énormément d’eau (notamment le maïs qui sert à nourrir les animaux d’élevage) : on construit des barrages pour capter cette eau, irriguer les champs et faire boire les bêtes. La résilience au changement climatique impose de se tourner vers des cultures moins gourmandes en eau, et de réduire notre consommation de viande (1kg de viande bovine = 15.000 litre d’eau).

Champ de maïs en Haute Garonne. Le Sud-Ouest est une région de production intensive de maïs.

Enfin, comme nous aurons toujours besoin d’infrastructures, il faut équiper chacune d’elles de chemins de contournement pour la faune, et si possible pour les sédiments : écluse à poissons, rivières de contournement, rampes… Aujourd’hui, seulement 5% des obstacles (5200 sur plus de 100 000) sont équipés d’un tel dispositif d’après la base de données de l’OFB.

Méandres de la rivière Les Harpies à Vertain (Nord), détournée sur 350 mètres pour éviter aux poissons l'eau rendue stagnante par un moulin. Ces travaux ont fait revenir les truites et les lamproies en 2 ans seulement

La bonne nouvelle : la biodiversité fluviale réserve systématiquement d’excellentes surprises dans les mois qui suivent l’amélioration des habitats. Pourquoi attendre ?

Tu peux compléter cet article par la lecture de notre série sur l’état des rivières en France.