Le 4 janvier 2024

Cet article initie une série sur l’adaptation des villes au réchauffement climatique.

On a beau se débattre tous les ans dans les COPs, on est partis pour un réchauffement planétaire moyen d’au moins +1.5°C. Cette moyenne mondiale se traduit en France par un + 3°C en moyenne, qui touchera chaque territoire de manière différente.

Comment les villes seront-elles impactées ?

En période de canicule, la température en ville est nettement supérieure à celle de la campagne environnante : on parle d’îlot de chaleur. Selon la météo, le vent et la configuration de la ville, ce phénomène peut avoir lieu de jour, de nuit, ou les deux.

Ce phénomène amplifie localement les canicules : si il fait 40°C à la campagne, alors il peut faire 45°C en ville, sans que cette chaleur ne se résorbe la nuit. Alors pourquoi ce phénomène ? Il s’agit d’une combinaison de facteurs qu’on va essayer de comprendre avant de chercher des solutions.

Imaginons qu'il fait 30°C à la campagne, à 40 km d'une grande ville. Logiquement, le climat dans la ville est le même, mais...

En ville, le revêtement des routes et des bâtiments (bitume, béton) absorbe l'énergie du soleil et la restitue en soirée et la nuit.

A cela s'ajoute la chaleur dégagée par différentes activités : circulation automobile, climatisation des commerces, réseau d'eau chaude...

Certaines villes ont un peu de végétation (arbres, haies, pelouses, parcs) qui atténue le phénomène d'îlot de chaleur, on verra plus loin pourquoi.

Enfin, certaines rues bénéficient de la proximité d'une rivière ou d'un canal, qui va rafraîchir les environs.

A Paris par exemple, la part rouge de ce graphique est beaucoup plus grande que la part verte : les villes françaises ont été construites sur des centaines d’années et ne sont logiquement pas en adéquation avec le climat du 21è siècle.

Un gros rapport, Paris à 50 degrés, en détaille les conséquences pour la capitale : avec des étés régulièrement au-dessus de 45°C, non seulement les organismes humains sont touchés, mais aussi la plupart des systèmes techniques dont notre société dépend : le matériel médical, le ferroviaire, la distribution d’électricité, les frigos, tout ce qui contient de l’acier…

Il faut donc réduire cette température localement. Comment ? Si tu as bien compris le graphique au-dessus, on a 3 gros leviers :

Commençons avec ce à quoi on pense en premier quand on entend “Végétaliser” : les arbres.

Voici les 105.000 arbres d'alignement recencés dans la métropole de Lyon.. Cette carte est également disponible pour Paris, Rennes, Strasbourg, et Bordeaux.

Cette répartition est très inégale : dans le 7ème arrondissement, on observe une très faible densité à l'Est de la Place Jean Jaurès.

Au contraire, le nord du 6ème arrondissement semble beaucoup mieux doté.

Pour deux raisons, les arbres permettent de lutter contre la chaleur en ville.

Premièrement, leur ombre protège directement du soleil, et empêche les sols bitumés en dessous d’emmagasiner trop de chaleur, à condition bien sûr de disposer d’un feuillage suffisamment dense. Et ça, ça dépend des espèces d’arbres.

Les arbres parisiens se répartissent en 200 espèces différentes. La plupart d'entre elles ont très peu de représentants : on compte 12 poivriers et 4 abricotiers. Intéressant.

Malgré cette diversité d'espèces, on constate que les 5 espèces les plus nombreuses représentent 58% de la totalité des arbres de Paris.

Sur ces 5 espèces, le platane et le marronnier sont les plus efficaces pour atténuer la lumière et la chaleur du soleil (ils bloquent 80% des rayons). A l'inverse, le sophora a une faible capacité d'ombrage (il n'arrête que 20% des rayons).

Canopées d'un sophora et d'un platane à Paris

Canopées d'un sophora et d'un platane à Paris

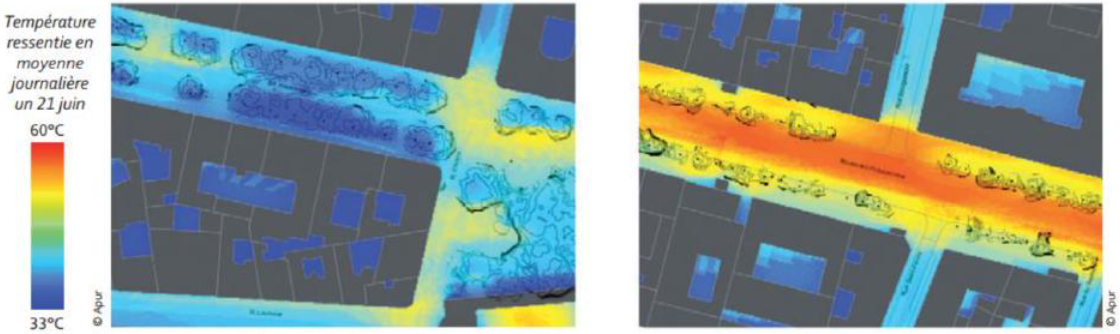

C'est pour ça que, sur un même boulevard (ici Haussmann), on mesure un écart de 10 degrés un 21 juin à quelques dizaines de mètres seulement !

Confort thermique boulevard Haussmann (Source : APUR)

Confort thermique boulevard Haussmann (Source : APUR)

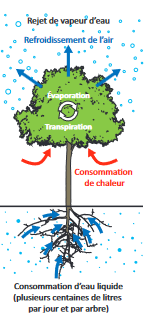

Deuxième super-pouvoir : les arbres puisent l’eau dans le sol, et la diffusent dans l’air ambiant sous forme de vapeur d’eau : c’est l’évapotranspiration. Un arbre mature peut envoyer chaque jour jusqu’à 450 litres d’eau dans l’air, c’est l’équivalent de 4 climatiseurs fonctionnant 24h/24.

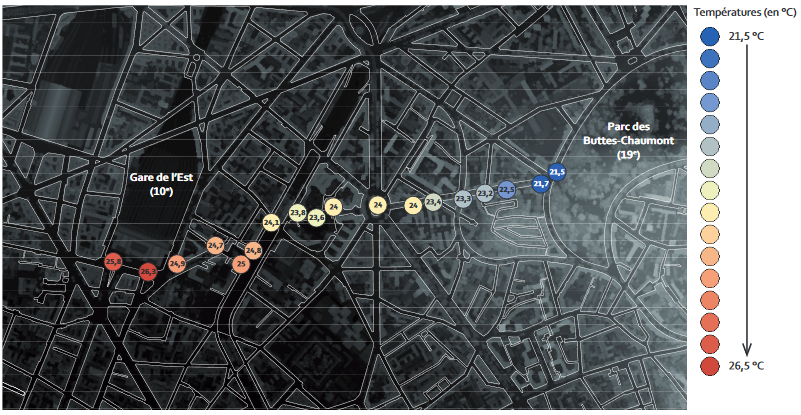

Le rayon d’action de ces petites clims naturelles est assez faible. Plus on s’en éloigne, plus on suffoque, comme le montrent ces prises de température simultanées entre la Gare de l’Est (peu d’arbres) et le parc des Buttes Chaumont (moult arbres) à Paris.

Plus un arbre est mature, plus il évapotranspire. Dans les quelques grandes villes pour lesquelles on a des données, la moitié des arbres sont considérés “adultes” ou “matures”. Pour les autres, il faudra attendre qu’ils poussent, et compter sur leur ombre en attendant : quand on végétalise une ville, les effets peuvent mettre des décennies à se manifester pleinement, d’où l’intérêt de s’y prendre très tôt.

Alors, il suffit juste de planter des arbres partout ?

Un arbre mature a besoin dans l’idéal de 20m³ de terre sur 10m² de sol riche en matière organique, pour que ses racines puisse bien puiser de l’eau, et interagir avec les champignons qui faciliteront sa nutrition.

Si ces conditions ne sont pas réunies, l’arbre peut pousser 2 fois moins vite, avoir 2 fois moins de feuilles (donc moins d’ombre), et faire jusqu’à 4 fois moins d’évapotranspiration (donc moins de clim) qu’en forêt (source : Cerema).

Planter des arbres sans leur donner un espace suffisant dans un vrai sol en terre, ça ne sert à rien ! Il faut que la pluie aille à l’arbre et pas à l’égout.

Tout cela nous amène au deuxième grand chapitre de la végétalisation…

Ça commence à faire un peu long comme article, on parle de comment débitumer la ville sur cette autre page !